斷捨離out!Hygge 新種幸福生活

- by apple113

- October 15, 2018

我們要每天面對沉重的生活壓力,對未來環境的無力感,想要生活得更加快樂,除了努力OT搵錢,好想沒有其他出路。幾年前開始從日本流行到全世界的「斷捨離」,建議大家放下、割捨,可是強逼自己從購物狂變成 minimalist,不一定會更開心。看看房裡的物件,這是朋友A的旅行手信,那是朋友B的探病禮物,每一件物件都充滿回憶與情感,為什麼要全丟掉才是開心之道呢?

日式幸福行不通,歐式幸福新崛起。

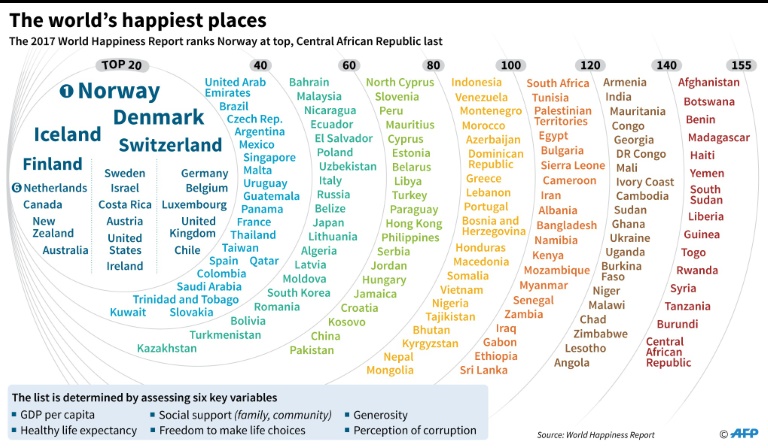

來自丹麥的流行詞——Hygge(讀音hoo-gah),2016年擠進《The Collins Dictionary》關鍵字排行榜,與「英國脫歐」、「川普主義」齊名。丹麥曾是全球最幸福國度(北歐國如挪威、冰島及芬蘭長佔最幸福五強),秘密不在高GDP或超長產假*,而是從來不是秘密的幸福秘密——家庭、朋友與 Me Time 等。

(*雖然它們的產假也有18周100%月薪,父親/母親其中一方可以再放32周,即是每生一個BB都有一整年有薪假!聽到哭出來,喂我們是不是投錯胎?)

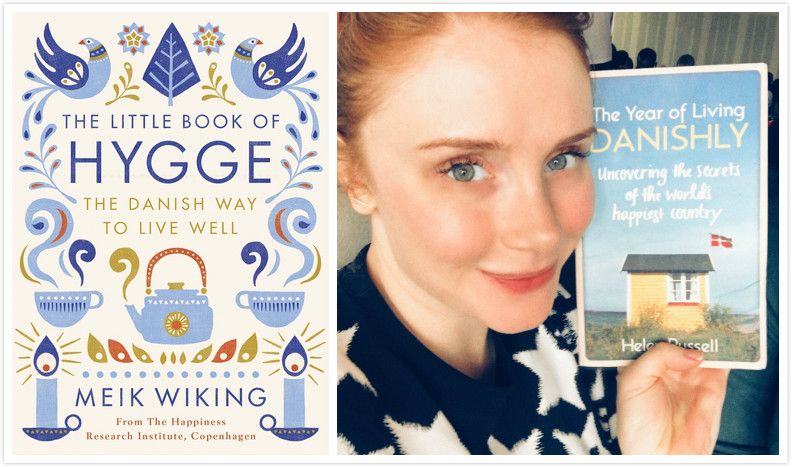

正如「斷捨離」初流行時,有一兩本書是帶起潮流的重要著作。一本是 Meik Wiking 的《The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy Living》,另一本是 Helen Russell 的《The Year of Living Danishly: Uncovering the Secrets of the World's Happiest Country》。前者於2017年獲美國 Amazon.com 評為參考書(健康)類最佳書本之一,後者是倫敦記者 Helen 跟老公移居丹麥日德蘭半島的生活日誌。

其中一個重點——丹麥人一星期只工作34小時,每星期有134小時去照顧家庭、見朋友、留給自己。34小時很夢幻?其實即是每天大約7小時;以前的辦公室工作正常是朝9晚5共8小時,中間有1小時午飯時間。由幾時開始變成無間OT地獄?

(來源:http://worldhappiness.report/)原來香港是80名內,我以為是更差...

看罷 Helen Russell 的日誌,只會愈來愈想移民,唉。還是看 Meik Wiking 的《The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy Living》比較實際。根據 Meik 的建議,參考以下幾點,你也可以在自己的國家提升快樂指數(Happiness Index),實行丹麥式幸福生活 Hygge:

1.在家的感覺 A feeling of home

多花時間與喜愛的人在一起,可以是家人、朋友,志趣相同的網友也可。就算沒有時間常常親身見面,與擁有相同價值觀的網友或討論區的朋友談天,確是會提升快樂指數。實際一點,可以從改善家居及布置開始。多使用天然素材去布置家居,如棉質毛毯、天然木材等,減少用塑膠)。倫敦大學學院的科學家發現,當人們看著美好的物品,體內的「快樂荷爾蒙」(dopamine)會提升 ←難怪有時 Window Shopping 也有快感!

(沒朋友?抱著小毛孩,一樣會提升快樂指數)

(使用成分天然的產品,心理上更貼近大自然)

2.抽時間小歇 Take a break

工作期間要爭取小息,coffee break 又好,尤其是心煩氣燥時,離開一分鐘做其他事吧。例如我寫到這一點時,忽然腦閉塞,於是我行去廚房,為小狗做風乾雞條。半小時後回來,思路再次暢順。

(Coffee Break 是說真的靜下來、讓腦袋放空的休息時間,不是為了 post IG 而自拍100張再執相及po那種)

3.把手機關掉 Turn off the phones

上次與 Elemental Herbology 總監 Ms. Louise Riby 在香港沙田凱悅酒店見面,話題談到 Digital Detox,她形容自己是個急性子的工作狂,爭取「停機時間」顯得十分重要。雖然我很喜歡在睡前碌手機網購,為了更好的睡眠質素,開始戒掉這壞習慣,以免閉上眼時還見到很光的畫面。我會在睡前把手機放得遠遠,聽催眠音樂助眠。

(未有功能強勁的手機之前,我們好像沒那麼忙,不會隨傳隨到,不會被隨時找到及被吩咐工作,不會把乘長途車的時間都由小睡變成煲劇或網購,腦袋放空的機會比較多)

4.點起蠟燭 Bring out the candles

這一點在丹麥容易實行,在香港卻不同,因為香港的屋小,我們雜物又多,一旦起火就很危險!其實可以保險一點,改用善用香薰及夜燈。我習慣在睡前於房裡噴一點 Room Fragrance,或在枕頭噴 Pillow Spray,開了一盞向牆的暗黃夜燈,比起全黑更易入睡。

(有空間用香薰蠟燭的話,不妨支持於西貢人手倒製,採用植物油及 100% 環保大豆蠟的本地品牌 BeCandle,kapok PMQ有售。或者到 A Beauty Bar 選購 ILLUME 的 lifestyle product)

5.打好關係 Build relationships

朋友不見面,確是會生疏。可以參考在澳洲的 Matt Kulesza,他心血來潮發起 "1000+ Coffees" project,與自己 facebook 上的1088個朋友逐個見面,一起飲杯咖啡談談天,然後發現一位久未聯絡的中學同學患上癌症,生命在倒數...... 忙碌還忙碌,有些曾經重視的人,可能每次見面都是人生中最後一次,像日本人所說的「一期一會」,要多珍惜。

(有天跟舊同事見面,提到以前是忙於出席朋友、同學或舊同事婚宴,現在約見多數是探病,甚至再見面已經是白事...不禁唏噓)

(聽說每人平均有5個知己、15個最佳朋友、50個好友、150個朋友...上周與閨密一起去 #DisneyHalloweenTime2018,朋友是要見呀)

6.活在當下 Live life today

這一點對每個人來說都有不同的詮釋。雖然長輩常常罵我們用太多錢去旅行,沒留錢做首期買樓。儲錢積穀防飢重要,但是增廣見聞也很重要,尤其是有些地方,年齡不合就不能再去!以前同學流行坐火車去絲綢之路,現在即使夠錢夠時間也沒有體力及探險精神去喇。20多歲時愛玩愛喝酒的朋友愛去泰國的 Full Moon Party、新加坡的通宵電音派對 ZoukOut,好在我以前有去過一次 ZoukOut(link1, link2), 見過2am放煙花有多好玩。現在人大了就不想再去太嘈或人太多的地方了。

(要活在當下,最實際是旅行及吃好東西。自從實行生酮飲食之後,我自煮的機會多了,在家或在街外吃也拒絕垃圾食物,只吃 whole food、low carb 以及只吸收好油脂;瘦身是其次,身體及情緒真的有改變,沒有飯氣攻心,每天放入口的每一口食物都是有益的)

(多做運動,尤其是戶外的 yoga 或 bootcamp,接接地氣會更快樂。最近join了 ClassPass,第一個月免費,可以隨時隨地參加 group class)

關於生酮與情緒健康的關係,搜集更多資料之後另寫一篇。